큰 맘 먹고 떠나는 해외 여행길에 행여라도 늑장을 부리다 항공편 체크 인이 늦어지면 남아 있는 좌석은 십 중 팔구 창가 측이다. 창가 측 자리는 장시간 비행 중 생리 현상이 찾아올 때 마다 유난히도 잠이 많은 통로 측 승객을 염치 무릅쓰고 일으켜 세워야 하는 불편함이 있어 필자도 선호하는 편은 아니지만, 별다른 선택의 여지가 없다면 “전지 전능한 신의 시선으로 지상을 내려다 볼 수 있는 유일한 기회다.” 자기 최면을 걸며 보딩 티켓을 받아 든다.

하지만 창 넘어 ‘신의 시선’을 즐길 수 있는 실제 시간은 이착륙 즈음의 잠깐뿐이고, 목적지에 도착할 때까지 대부분의 시간은 꼼짝없이 좁은 구석에 뭉개져 잠을 청하거나 승무원이 건네준 땅콩을 얌전하게 즐기거나 이마저도 여의치 않으면 심심함을 달래줄 다른 볼거리를 찾게 된다.

이쯤 되면 필자는 “혹시라도 UFO 를 목격하는 행운이 있지 않을까?” 하고 창밖 주변 하늘을 두리번거리거나, 여객기 날개 위에 괴생명체가 날아 앉는 헐리우드 영화 속 장면들을 떠올리며 날개 구석구석을 유심히 관찰하곤 한다. 하지만 목적 없는 망상은 꼬리에 꼬리를 무는 법이어서 어느 순간 “이 거대한 비행기가 고작 저 가냘픈 날개 한 쌍에 의지하여 공중에 떠 있다.”는 너무도 당연하지만 당연히 여겨선 안 되는 사실을 번뜩 깨닫고 놀란다. 예를 들어 보잉 747은 텅 빈 기체의 무게만 해도 173 톤이다. 여기에 수 백 여명의 승객들이 탑승하고 이 승객들이 알뜰히 눌러 담은 짐, 해외로 배송될 화물들이 실리는데 이 무게가 약 60톤 정도라고 한다. 마지막으로 제트 엔진을 가동하기 위한 연료가 약 100 톤 가량 넉넉히 채워진다. 필자가 느끼는 경이로움은 이 때문이다.

여객기의 비행은 어림잡아도 330 톤이 훨씬 넘는 쇠덩어리가 호리호리한 양 날개의 힘으로 수천 피트 상공에 떠있는 거대한 스케일의 역학 문제다. 우리 세대에게 이 정도의 문명은 이미 일상의 일부로 자리잡은지 오래되어 이를 신기하게 바라보는 자체가 이상할 정도이지만, 불과 몇 세대 전 생활인들에게 ‘비행’은 상상조차 할 수 없었던 마법같은 Anti-Gravity 현상이었다.

창밖의 날개를 보며 감탄을 연발 하다가도 가끔은 불안한 마음이 들기도 한다. 양손에 아령을 쥔 채로 양팔 벌려 서 있으면 단 몇 초도 못가서 어깨 근육이 찢어질 듯 아파온다. 이렇듯 양 팔 벌린 구조물에 걸리는 하중은 구조물 전반에 매우 큰 스트레스를 유발한다. 창밖으로 보이는 비행기의 길고 갸날픈 양 날개에 매달린 엄청난 크기의 제트 엔진과 연료 탱크를 보고 있노라면 날개 구조물에 가해질 엄청난 스트레스가 상상되어 왠지 어깨 쪽이 뻐근해 온다. 사실 여객기 날개 구조물의 안전성을 걱정하는 것은 기우에 불과하다. 비행기 구조물은 오랜 항공 기술 역사를 통해 안전성이 지속적으로 검증되었고 현 세대 최고 수준의 과학과 엔지니어링 기술이 녹아든 결과물이기 때문이다.

그럼에도 불구하고 자나깨나 몸 사리는 필자의 눈에 택시 웨이 (Taxi Way)의 울퉁불퉁한 부분을 지날 때마다 출렁이는 기의 날개가 튼튼해 보일리 없다. 이착륙 시 ‘지이잉’ 소음을 내며 움츠렸다 폈다하는 날개의 플랩도 뭔가 부자연스러운 것 같아 못 미덥기는 마찬가지이다. 여객기의 설계나 제작, 정비에 있어서 엔지니어의 사소한 실수는 돌이킬 수 없는 대형 사고로 이어질 수 있다. 그러므로 항공 기술 분야 엔지니어들은 직무에 있어 매우 높은 수준의 책임감과 역량을 요구받는다. 반면 필자와 같은 레이스카 엔지니어가 F1 카의 셋업을 잘못 계산했을 경우 예상할 수 있는 최악의 상황은 기껏 해야 트랙 위에서 레이스카의 ‘언더스티어 (Understeer)’나 ‘오버스티어 (Oversteer)’가 심해지는 정도이다. 항공 기술 엔지니어들이 감당해야 하는 스트레스를 생각하며 필자의 직업을 바라보면 국어 시조 문제의 단골 주관식 답안이었던 ‘안분지족’의 마음이 절로 난다.

F1 카의 디자인, 비행기의 날개에서 영감을 얻다

비행기의 날개는 F1 카의 디자인에도 유전자 변형을 일으켰다. F1 카의 디자인은 일반 도로 위를 달리는 자동차와 극명하게 다르다. 이전 이야기에서 살펴본 바와 같이 F1 카의 디자인은 오로지 공기 역학적 성능을 극대화 하기 위해 다듬어진다. 공기 역학은 사실상 현대 F1 레이스를 승패를 결정짓는 가장 중요한 요소이기 때문에 그 해 최고의 공기 역학 성능을 지닌 F1 카가 챔피언이 되는 것은 당연하다.

지구 상에 있는 모든 물체는 일정한 크기의 포텐셜로 지구 중심을 향해 당겨 진다. 우리가 지상의 어느 곳을 가더라도 땅 위에 발을 붙히고 서 있을 수 있도록 해주는 이 전지전능한 힘, 중력 (Gravity)은 단 한순간도 쉬지 않고 누구에게나 공평하게 작용한다. 어떤 힘의 크기를 이 중력 크기의 배율로 나타낸 수치를 우리는 ‘G 포스’라고 부른다. G 포스는 물체에 작용하는 힘의 크기를 ‘물체 무게의 배수’로 표시하기 때문에 힘의 크기를 직관적으로 인지하기에 매우 편리한 방식이다. 만약 비행기의 무게가 330 톤이라면, 이 비행기에 작용하는 1G라는 힘의 크기는 330 톤이다. 만약 비행기의 날개가 1G, 즉 330톤의 힘으로 기체를 공중으로 밀어 올린다면 지구가 비행기를 당기는 1G의 힘과 평형을 이루게 되어 비행기를 저울에 올려 놓아도 눈금이 0을 가리키는 사실상 무중력 상태가 된다. 이때부터 1G를 초과하여 발생되는 모든 날개의 힘은 무게가 상실된 비행기를 공중으로 띄우는 데 사용된다.

하지만 아무 날개나 단다고 해서 물체가 하늘에 떠 있을 수 있도록 떠 받치는 힘, 양력 (Lift)이 발생되지는 않는다. 하늘을 날 수 있는 인공적 날개의 모양은 자연이 이미 정해 두었고 이 마저도 인간의 생물학적 능력으로는 도달이 불가능한 매우 빠른 공기 흐름에서만 날개 구실을 한다. 태초에 조물주는 인간이 날개 모양의 비밀을 풀어낼 것이라고는 생각치 못했을 것이다. 설사 날개 모양의 비밀이 인간에게 발각된다 하더라도 “녀석들이 제 아무리 빨리 달려봐야 하늘을 날기에는 턱 없이 느리니 안심이다.” 며 방심하셨을지도 모를 일이다. 하지만 인간은 이 두 난제를 모두 해결하였고 날지 못하는 종의 한계를 뛰어 넘었다.

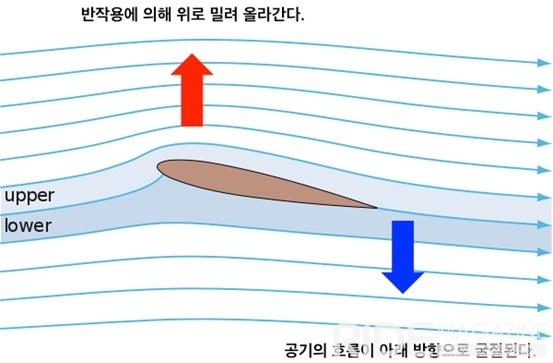

비행기의 날개를 옆에서 보면 대략 이런 모습을 하고 있다. 머리 부분은 둥글고 두터우며 꼬리 부분으로 갈 수록 점차 얇고 예리해지는 형태로, 전체적으로 물고기의 몸통을 연상케 한다. 또 이 물고기의 머리는 수평에서 살짝 위를 향하고 있다. 이것이 가장 대표적인 날개 형상이고 이러한 형태의 공기 역학 구조물을 우리는 ‘에어 포일 (Airfoil)’ 이라고 부른다.

신기하게도 이런 형태의 날개를 비행기 동체에 달고 무지막지한 힘으로 기체를 밀어 속도를 계속 높이다보면 어느 순간 양력이 중력보다 거쳐 비행기가 공중으로 뜬다. 속도가 빨라지면 에어 포일의 모양을 타고 흐르는 굴절되어 아랫 방향으로 힘을 작용한다. 아랫 방향으로 작용하는 이 힘은 크기는 같고 방향은 반대인 반작용 힘을 생성하게 되는데 이 힘으로 인해 에어 포일이 공중으로 들리게 되고, 이 힘을 양력 (Lift) 이라고 부른다. 여기에 에어 포일의 각도를 키우면 공기가 날개에 부딪히는 면적이 커져 일정 각도까지 양력을 증가시킬 수 있습니다.

공기 역학은 이처럼 어떤 물체가 공기를 뚫고 지나가는 데 작용하는 힘과 충격에 대한 이론이다. 수십여전 전 속도 전쟁에서 혈투를 벌이던 F1 디자이너들이 공기 역학에서 레이스카 속도 향상의 비법을 발견한 이후부터 F1카의 디자인은 크게 변화하기 시작하였다. F1 은 언제나 곡선 구간 (Grip Limited Section)에서 더 빠르게 달릴 수 있는 효과적인 방법을 찾고 있었고 그 해결책을 제시한 분야가 바로 비행기의 날개로 대표되는 공기 역학이다.

F1 카 속도의 열쇠, 다운포스 (Downforce)

동절기 군생활의 주적인 눈이 내리면 일반 병사들은 새벽부터 일어나 밤 사이 수북하게 쌓인 ‘하얀 똥’을 넉가래로 치우느라 고생이 이만저만이 아니다. 개인적으로 매우 다행스럽게도 특수차 운전병이었던 필자는 너까레와 삽 대신 ‘스노우 플로우 (Snow plough)’라는 장비로 제설 작업을 하였다. 스노우 플로우는 공사용 차량 앞에 쟁기를 달아 도로에 쌓인 눈을 길가로 밀어내는 제설 장비이다. 특이하게도 스노우 플로우는 항상 적재함에 모래를 가득채우고 다닌다. 불필요하게 모래를 싣고 돌아다니는 것처럼 보이지만 이는 눈길에 타이어가 미끄러지지 않도록 접지력을 높이는 한 방법이다. 자동차를 내리 누르는 힘은 궁극적으로 타이어의 수직 하중을 증가 시킨다. 타이어에 가해지는 수직 하중이 클 수록 타이어는 더 큰 접지력을 생성하게 되고 그 결과 타이어의 전후좌우 미끄러짐이 적어진다. 스노우 플로우 적재함의 모래는 미끄러운 노면으로 인해 소실된 타이어의 접지력을 보완하기 위한 원시적이지만 가장 확실한 방법이다.

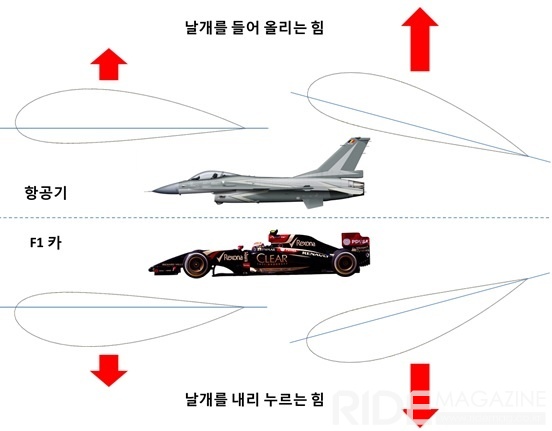

타이어에 수직으로 가해지는 하중의 크기는 F1 카를 포함한 모든 자동차의 코너링 성능을 지배한다. 하지만 민첩성이 생명과도 같은 F1카에 타이어를 누르는 하중을 키운답시고 모래 적재함을 달 수는 없는 문제이다. F1 카의 고유한 중량은 그대로 두고 타이어에 가해지는 수직 하중을 증가 시킬 수 있는 방법을 찾아 헤메던 F1 디자이너들은 거대한 비행기를 하늘로 띄우기까지 하는 비행기 날개의 강력한 양력을 타이어를 짓누르는데 이용할 수 있을 것이라는 아이디어를 제안한다. 비행기를 뒤집으면 양력이 바닥으로 향할 것이기 때문이다 (물론 비행기는 뒤집혀도 하늘을 날 수 있다).

F1 카에 날개가 달리기 시작한 것이 이 무렵이고 현대에 이르러 F1 카는 그 자체가 날개가 되었다. 이처럼 공기 역학적으로 레이스카를 내리누르는 힘을 속칭 ‘다운포스 (Downforce)’라고 부른다 (다운포스는 물리학 용어가 아니다. 다운포스 음의 양력 (Negative Lift)일 뿐이다). 다운포스가 큰 자동차는 더 큰 타이어 접지력을 생성할 수 있기 때문에 같은 곡률의 코너를 더 빠른 속도로 미끄러짐 없이 통과할 수 있다.

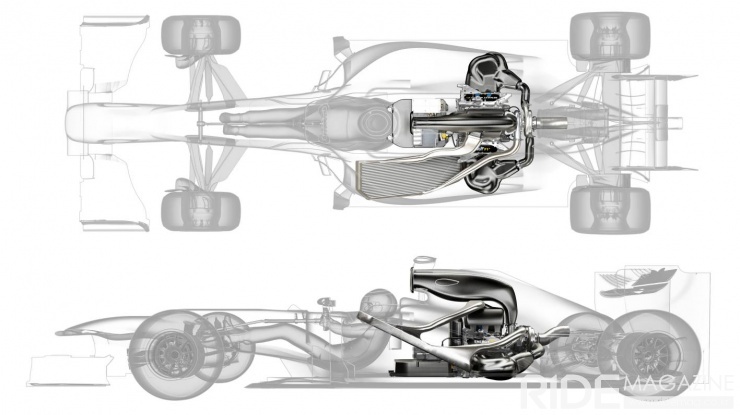

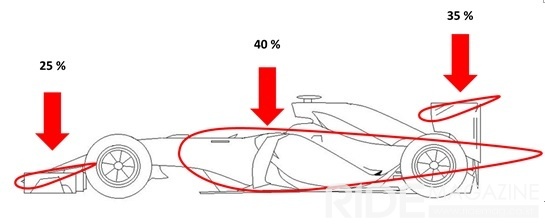

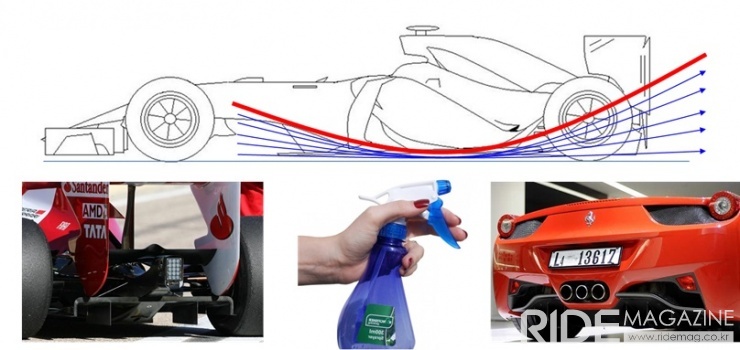

F1 카의 다운포스는 어디서 발생하는 것일까? 다운 포스는 F1 카의 앞뒤 날개, 샤시, 바닥판, 배기구, 심지어 타이어에서도 발생한다. 이중 앞 날개와 뒷 날개에서 발생하는 다운포스가 전체 다운포스 발생량 중 약 5-60 % 를 차지하며 나머지 약 4-50 % 는 F1 카의 샤시와 바닥판 (Floor)으로부터 발생한다. F1 카의 앞뒤 날개는 비행기 날개를 뒤집어 달았기 때문에 다운포스를 생성하는 것이 아주 당연할 수 있다. 하지만 자동차 바닥판이 다운포스를 생성한다는 말은 얼핏 들어서는 잘 이해 되지 않을 수도 있다.

F1 카는 지면과 차체 사이의 압력을 최대한 낮추어 다운포스를 높이기 위해 분무기의 원리를 이용한다. 공기가 좁은 통로를 통과하면 흐름이 빨라져 압력이 낮아진다. 이 원리로 분무기는 물을 빨아들이고 F1 카는 다운포스를 생성한다. 차체 하부를 인공적인 보울 (Bowl) 형태로 잘록하게 만들어주는 이 거대한 분무 장치를 디퓨저 (Diffuser)라고 부른다. 이 디퓨저 파트는 F1 카 뿐만 아니라 고성능 양산 차종에도 어렵지 않게 찾아볼 수 있다.

다운포스는 앞뒤 바퀴의 축에서 측정된다. 트랙위를 달리는 F1 카의 다운포스는 공기 터널 (Wind Tunnel)에서 측정된 데이터가 탑재된 어플리케이션에 의해 실시간으로 모니터링된다. 다운포스 계산에 사용되는 로직은 간단하고 단순한 공식이다. 이 공식에는 양력 계수 (Lift Coefficient)라는 개념이 등장한다. F1 카 디자인의 양력 계수는 레이스카의 지상고 (Ride Height), 스티어링 각도, 엔진 스로틀의 세기 등의 변화에 따라 얼마나 큰 다운포스를 생성할 수 있는지를 나타내는 고유한 성능 지표이며 공기 터널 실험을 통해서만 측정이 가능하다.

직선 구간을 전력으로 달리는 F1 카를 가정하고 F1카에 적용되는 변수값을 예로 들어 공기 역학의 효과를 살펴보자. 다운포스의 공식은 다음과 같다.

다운포스 = ½ X (공기 밀도) X (양력 계수) X (차의 정면 단면적) X (속도의 제곱)

표에서 알 수 있듯이 보통의 F1 카가 시속 340 km로 직선 주로를 달리면 중력의 약 3.5 배에 해당하는 다운포스가 발생한다. 공중에 뜨기 위해 필요한 최소의 힘이 1G 임을 감안하면 공중에 뜨기에도 충분한 힘이다. 이론상으로 F1 카는 시속 200 킬로미터 이상으로 달리면 터널의 천장 위를 거꾸로 달릴 수 있다.

F1 카 디자인, 두 마리 토끼를 i다

F1 카의 디자인은 공기 역학 효과를 극대화 시키기 위해 끊임없이 수정되고 개선된다. F1 카 공기 역학의 목표는 세가지이다. 첫째는 다운포스를 최대화하는 것이다. 다운포스는 앞서 살펴본 바와 같이 타이어를 더 많이 내리 눌러 코너를 더 빠르게 통과할 수 있도록 도와준다. 둘째는 공기 저항력을 최소화하는 것이다. 자동차의 직선 주행을 방해하는 드래그 (Drag)를 줄임으로써 더 빨리 달리기 위함이다. 하지만 설계 과정이나 실제 레이스에서 이 두 마리 토끼를 잡는 것은 매우 어렵다. 안타깝게도 이 두 힘은 반드시 동시에 커지거나 동시에 작아진다. 다운포스의 증가는 필연적으로 F1 카의 직선 속도를 방해하는 드래그 증가를 초래하고, 드래그를 줄이고자 한다면 다운포스를 희생해야 한다. “서로의 이득을 깎아 먹는 이 두 힘 사이의 균형을 어떻게 맞추어야 레이스에 가장 유리할 것인가?”에 대한 고민의 답을 찾는 것이 공기 역학 디자인의 세 번째 목표이다.

모든 F1 팀들은 최고의 공기 역학 디자인을 찾기 위해 매년 수 백억원의 비용을 투입하고 수 천시간의 공기 역학 실험을 수행한다. 이 과정에서 찾아낸 새로운 디자인이 실제 레이스에서 어느 정도의 성능 향상을 가져다 줄 것인지는 실험 과정에서 상당히 정확한 수준으로 예측이 가능하다. 하지만 이들의 노력이 ‘Money well spent’ 인지 아니면 헛된 노력으로 그칠 것인지에 대한 판단은 실제 레이스까지 잠시 미뤄 두어야 한다. 어쨌거나 F1 은 실제로 겨뤄봐야 승부를 알 수 있는 스포츠이기 때문이다.

김남호 박사 sjlee@ridemag.co.kr